「この情報、信じて大丈夫?嘘を書きそうで怖い💧」と迷った経験、ありますよね。

昔は怪しい広告や都市伝説を疑えばよかったのに、今は専門的なコンテンツでさえ、誤情報や情報操作が混ざっているかも?と考えざるを得ない時代です。

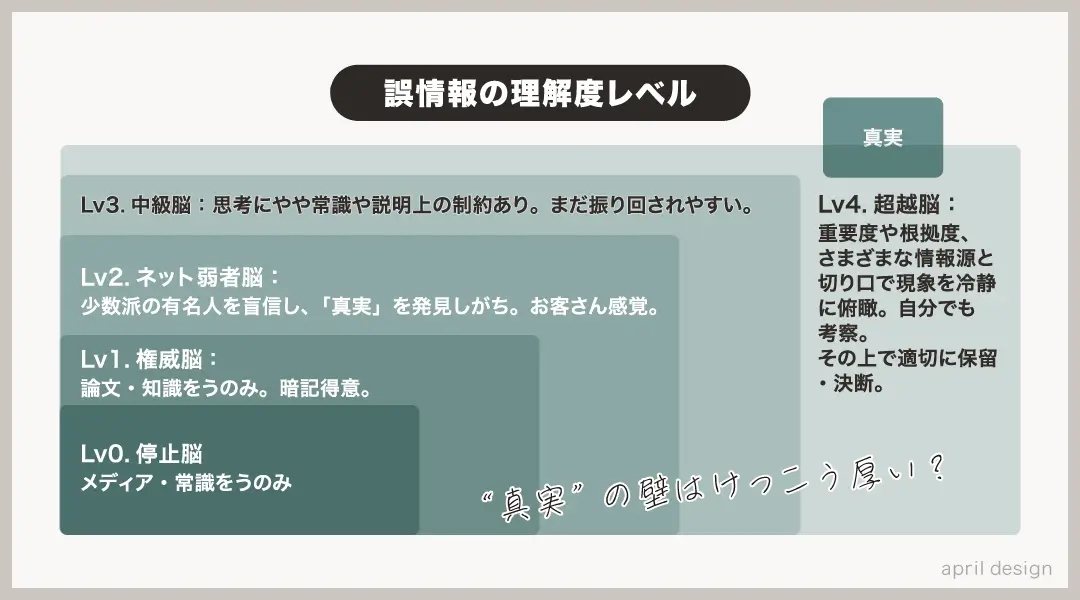

私自身、心理学をルーツにした統計的・科学的な考え方寄りで、健康については実際に精査して自分で試してきました。行き着いたのは、優等生タイプ・ネット情弱タイプを問わず、誤情報を見抜けていない、という残酷な事実。

嘘ばかりの世知辛い世に必要な「見抜くためのリテラシー」を身につけるには?

この記事では、ブログを中心に“嘘”や“誤解”が広がる構造を具体的に見ていきます。

ブログが誤情報や嘘ばかりとされる背景とは?

悪気がないまま、「情報弱者」だけでなく、一般人が誤情報を信じ込み、無自覚に拡散の加担者となってしまう

──そんな構図が、いまや日常になっています。

裏取りをしないまま発信してしまえば、それは立派な“誤情報の連鎖”の一部となります。

では、なぜこうした事態に?

ブログやSNSが「嘘ばかり」と言われる背景には、単なる発信者のモラルの問題では済まされない、構造的な原因があるのです。

デマ情報を信じてしまう人は意外に多い?割合と傾向

「自分はフェイクニュースに騙されない」と思っている人ほど、実は危うい

──そんな調査結果が2025年の国内外で次々と報道されています。

例えばミドリ安全の調べでは、「Z世代は他世代よりも誤った情報を信じた経験が多い」と指摘。

詐欺広告、2人に1人は「見抜けていない」とのJIAA調べも。

一概に断定しづらいデータではあるものの、

「大丈夫」と考える9割がすでに騙されている状態で、【誤情報に弱い人の傾向】なんて超えるレベル。

SNS上の投稿や動画は拡散が早く、検索しても同じ意見ばかり見えるフィルターバブル環境も影響しています。情報源を特定し、好みの内容に傾倒しない姿勢こそが、情報過多の時代に必要です。

嘘を書く人の心理とその影響

嘘を書く人の心理は単純な「悪意」だけではなく、意図せず誤解を広めるなど、以下3種類の心理状態が想定されます。

- 精神的な不安

- 同調圧力と思考停止

- 記憶の修正

- フェイクアカウント・画像の台頭

「ミルグラムの同調実験は嘘」だとか色々言われるけど、結局現実でも再現された社会でしたね。

精神的な不安

社会科学のジャンルでも、虚言は緊張や不安を抱えた時の衝動的な行動や、善悪の判断があいまいな状況で強く出やすいと示されています。

「良いことも言っているので…」「社会を変えてくれそうなので……」。

信じたい気持ちはわかりますが、詐欺師も魅力的な演説は得意です。

「お気持ち」以外に「信じていい」と思った根拠を増やすよう意識してみてください。

同調圧力と思考停止

例えば

という理由で、虚偽を含む意見に安易に同調してしまう。

被害者が出ても、加担した人たちは反省も責任も取らず、むしろ「多数派の答えに従っただけ」と言い訳するのです。結果として虚偽の情報は、社会に悪影響や巨額の不利益を生み出す可能性があります。

善悪の境界が見えにくい世の中だからこそ、「自分は関係ない」という態度を続けることが社会的大問題になりかねません。

記憶の修正

数年ほど「新しい常識」を刷り込まれると、簡単に過去の文化記憶を修正してしまう人も多いです。

「え、日本のお店って昔からこうだったよね?」と何気なくした発言で、そんなバイアスが発覚する時も。

フェイクアカウント・画像の台頭

ある社会現象や商品、思想を扇動するかのような投稿がバズったり、まことしやかな画像が出回ることも増えていると感じます。

ニュース類の使用画像、「最近作られた日常系SNSアカウント(本来は拡散性が低い)」や「有名人」の言説の広まり方については、常に気をつけるしかないですね。

「嘘も突き通せば真実になる」「巨大な嘘」の危険性

大したことのない事態でも、メディアが「緊急事態」として繰り返し報じれば、人々はそれを真実として受け入れてしまいます。数字や条件が矛盾していても、「多くの声」として拡散されれば、やがて社会全体の常識のように振る舞うのです。

さらに怖いのは、関係者が「嘘だと知りつつも利用している」ケース。

世界やメディアがみな同じ方向を向けば、大きすぎる嘘は逆に疑われにくく、人々自身が擁護してしまう現象すら起こります。そうして虚構が現実を動かしていく危険性があるのです。

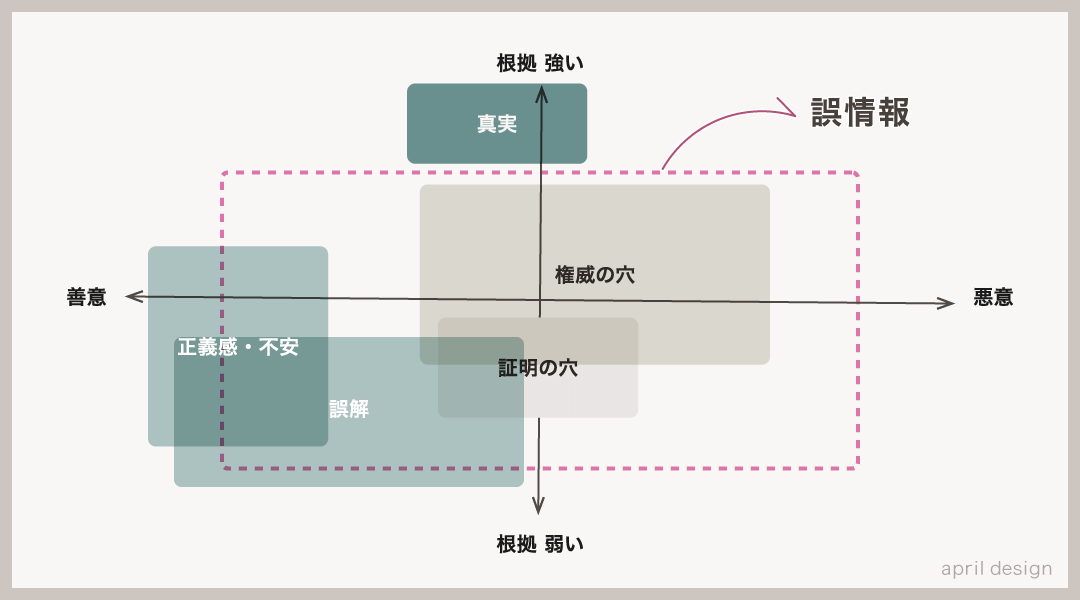

信頼できる情報源にも潜む落とし穴

権威が何でも正しいなら、こんなに息苦しい空気になってません。

貴重な“正義の味方”が、少しの嘘を巧みに織り混ぜて誤誘導してきます。

「信頼できる情報源」を盲信するのは、情弱かも。深い情報チェックを怠れば、もっと巧妙な罠にハマるのは時間の問題です。

誠実さだけに頼らない「仕組み」を。

誠実に書くだけじゃ、うさんくさい意見になる?

善意のブログ投稿であっても、翻弄されて証拠を欠いたまま拡散すれば、混乱を招く場合があります。

だからこそ必要なのは、人の誠実さに頼らない仕組み。簡単なルールを導入するだけでも、伝わる情報の質はぐっと安定します。

「これは誤誘導に引っかかってないだろう。」と感じられるブログを目指す仕組みと対策があってこそ熱い主張が生き、情報を届ける側も受け取る側も安心できるのです。

ブログで広まりやすい誤情報の具体例

どんなタイプの嘘や誤解が広まりやすいのかを知ることは、対策の第一歩です。AI記事から健康情報まで、代表的なパターンを見ていきます。

医療・健康系での誤情報とリスク

医療・健康分野の情報は特に誤誘導が多く、専門的すぎて一般人が見抜きにくいのが特徴です。

例えば研究や報道では、次のような評価・議論の“ごまかしの闇”があります。

「専門家だから」「論文で証明済みだから」と、簡単に安心するのはハイリスクです。

表面的な知識差だけを盾に、「どうせここまで調べないだろう」と見積もられているのでしょう。

医療や健康の情報を読むときは、実験条件や研究意図など多くの確認・検証をおすすめします。

AI特有の嘘”ハルシネーション”とAI導入の副作用

AIが書いた文章は、一見自然で説得力があります。

しかしその中には「捏造された”事実”」を平然と提示するなど、誤った情報をもっともらしく織り交ぜる“ハルシネーション”が潜んでいます。

厄介なのは、それが単なる知識の間違いにとどまらないこと。

AIを使うと、自分の知識や立場を超えて知ったかぶりできてしまい、結果的に「自分らしくない嘘っぽい文章」になりやすいという副作用が生じうるのです。

昔のブログは大げさなタイトルで釣るタイプの虚偽情報が多かったですが、いまはAI記事の普及で「浅い調査・洞察力では見抜けない嘘」が大量に出回る時代になりました。

だからこそ、AIが生成した回答をそのまま信用せず、出典や根拠を自分で検証する姿勢が欠かせません。

「陰謀論」「障害」という思考停止ワード

「陰謀論だから」「あの人は障害だから」と一言で片づけてしまうのは、実は危険な思考停止です。

中には本当に根拠のない誤情報もありますが、そうしたラベルを貼ることで、議論や検証が行われる前に「存在ごと」退けられてしまうのです。

実際、メディアがトンデモブログ的な主張を取り上げることで、結果的に読者が特定の派閥全体をバカにしてしまうことも。でも、そのブログが実は誤誘導目的だったり、単に浅い人が書いただけの可能性もあるのです。

さらに、同じ主張をしている人の中には、そんな嘘っぽさを見抜いたうえで、疑問を提しているケースもあるのです。

本当に必要なのは、ラベルに依存せず、主張や情報を一つひとつ検証する相互理解でしょう。

ブログの嘘や誤情報を防ぎ・見抜く信頼性チェック方法

ブログの嘘に踊らされないために必須の、「仕組み」と「習慣」とは。

「信じるものは巣食われる」?

「Grock、ファクトチェック。」だけでは見抜けない欺瞞はとても多いです。

ここでは具体的な情報の信頼性チェックの視点を整理します。

3-1 ファクトチェックだけでは足りない理由

「誤りを指摘してくれるファクトチェックサイトを見たから安心」?

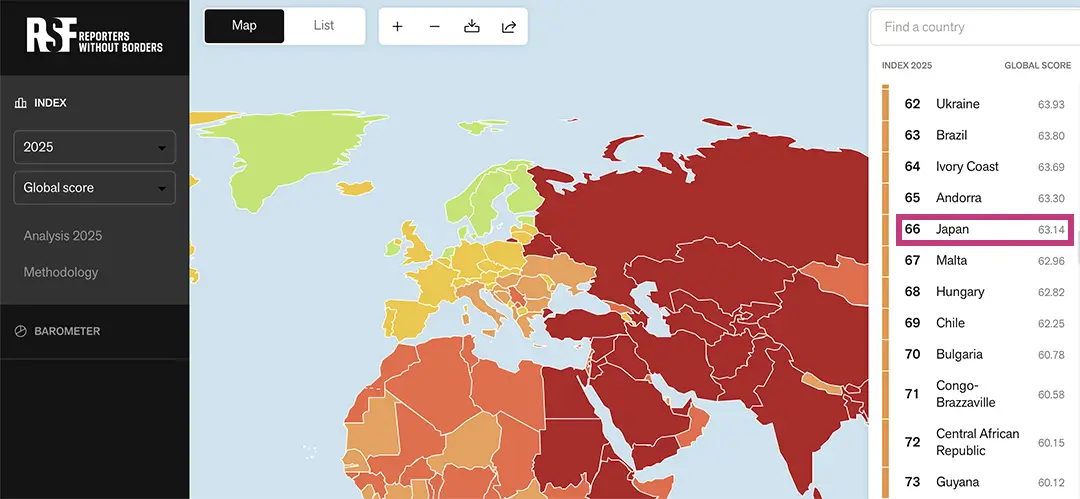

日本の報道も制度上は自由ですが、実際には大事な情報が公に出にくい現状があります(参考:2025年の報道自由度ランキングでG7最下位)。

ファクトチェックツールは「ごく狭義の真偽」の考察があっても、

といった主張の「背景」までは見えません。

つまり「公式にファクトチェック済み」と表示されていても、誤誘導や“引っ掛け”を含みうるのです。

「いい質問です✨」、みたいな意地でも間違いを認めないAI、ファクトチェックの不備などが時々問題になりますよね。

誤情報への対策は、受け手が一歩踏み込み、抜け穴を問い直す姿勢が必須です。

3-2 書き手のプロフィールや専門性を確認する

ブログや記事を読む際、まず注目すべきは「誰が書いているか」です。医療、法律、経済など専門性が求められるテーマにおいて、執筆者の経歴や資格は情報の信頼性を見分ける大きな手がかりになります。

執筆者の素性やSNSでの評判を理解することで、記事全体のトーンや意図を見抜くことができ、誤情報に巻き込まれるリスクを大幅が下がるのです。

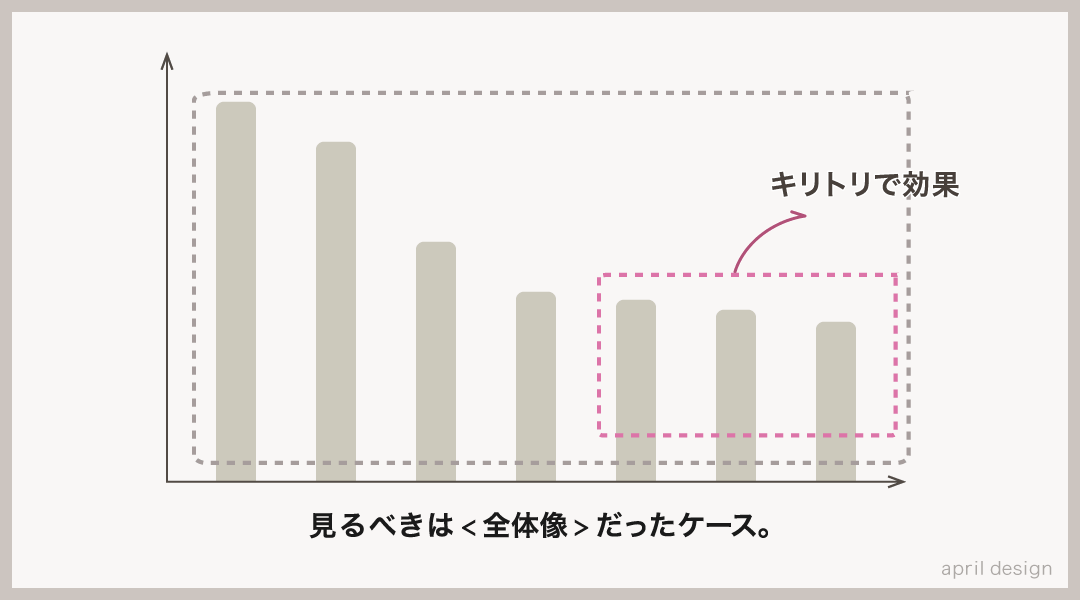

3-3 引用元や一次情報をたどって検証する

ブログ記事に書かれていることは、必ず「引用元」や「一次情報」まで確認しましょう。

特に研究結果や統計データなどは、公式資料をよく読むと、まとめ記事では省かれていた条件や注意点が潜むリスクもございます。例えば「〇〇は健康に良い」という主張があっても、実際は特定条件下でのみ効果があった、というケースも少なくありません。

もし引用先が示されていなければ、基本的には信頼度低めです。

しかし自力で調べ直せばソースが見つかる場合、その後どうするかは自分次第。

有志の分析や見解は十分な承認や研究規模が確保できていな為に、信頼性が低くなっている……という可能性を全否定はできません。

全ての現象が論文化・解明されているわけではないのです。

かといって、口コミや小規模な検証をうまく自分の理解に取り込める人は少ないのが難しいところ。

3-4 他サイトや複数情報源と照らし合わせる

一つの記事や一人の意見だけを鵜呑みにせず、複数の情報源を比較することは誤情報回避の基本です。

特に詳しくないジャンルでは、検索するためのキーワードや視点を学ぶため、最初は広くネットを巡回し、よく登場する概念や典型的な反論を把握することが重要です。

これにより、その分野での論点の枠組みが見えてきます。

また「ある識者が誤情報だと糾弾しているから正しい」というだけの判断はただの思考放棄です。

むしろ賛成・反対双方の意見をフラットに調べて比較することで、初めてバランスのとれた理解に近づけます。

自分の考察力を高めるトレーニングにもなるのです。信頼できる記事とは人や組織ではなく、強力な一貫性や鋭さの中に潜みます。

3-5 統計・当該分野の知識を強化する

数字やデータは一見説得力がありますが、見方を知らないと簡単に誤解してしまいます。

例えば「Aを使った人の80%が改善した」という結果があったとしても、母数が10人なのか1,000人なのかで信頼性はまったく変わってきます。

観察研究なのかRCTなのか、プラセボなど比較群の要件は?――など科学論文ならではの目線も外せません。

視野が広がると、カラクリに驚きの連続です。嘘つきは数字を…。

最低限の統計リテラシーとその分野の基礎知識が、筋の通らない話に自然と違和感を覚え、誤情報から守られるようになります。

「分かったつもり」にならず、これからも学びを続けたいですね。

3-6 論理と倫理の矛盾を整理する

誤情報を考えるとき、「論理」と「倫理」の見直しも意外とバカにできません。

数字や理数系思考が苦手でもウソを見抜きやすいので、ぜひ深掘りしてみてください。

特に注意したいのは「削除や攻撃を受けたから、その投稿は正しい」という、妙にドラマチックな思い込み。

迫害されたから正しいわけではなくて、正しいかどうかは、ちゃんと根拠と筋道で判断する話です。

また、あらゆるものには少なからず欺瞞が含まれるのに、特定の人やモノを「悪者や正解」として絶対視するのはすごく浅いです。時に、人を攻撃しておきながら、別場面では平気で善人・被害者顔する人もいますし。

こうしたダブルスタンダードは、認知の歪みの温床です。

普通の個人・地方企業でもできる、誤情報回避型ブログ運営

誤情報や嘘を防ぐのは大手メディアや専門機関だけの役割ではありません。

普通の個人ブロガーや地方企業でも、ちょっとした工夫で信用してもらえるものです。

完璧主義でなく、日常的に取り入れやすい「誤情報を避けるためのブログ運営の工夫」を紹介していきます。苦手ジャンルの真偽考察ができない方向けに、次善の策もご提案。

4-1 誤情報を避ける、簡単ステップ

誤情報を完全にゼロにするのは難しくても、外せない基本はあります。例えば以下の点に注意しましょう。

- 曖昧な言い回しは避け、根拠や出典リンクを示す

- プロフィール・運営者情報で知識レベル・専門性を明示する

- 体験談には「個人的な経験です」と明記する(体験・証拠・一般論などの区別)

- 定期的に情報を更新する

- 科学・論理・社会論など、自分が得意な範囲から掘り下げてみる

- 一人で背負い込むより“信頼回復力”を意識する

個人や中小企業のブログでも、こうした工夫をするだけで読者に安心感を与えられます。

情報があふれる中、「確かさを優先する姿勢」は希少で、それ自体が差別化につながります。

読者も意図どおりに読むとは限らないし、すべてを完璧にやる必要はありませんが、「調べようと思えば確かめられる」と思ってもらえる状態が信頼を支えるのです。

4-2 一流ぶるより正直に伝えよう

地方企業や個人にとって「大手・インフルエンサーのような意識高い系や成功の演出」の縛りは誤情報の温床になります。商品を強調するあまり、誇張や裏付けの不正確な説明につながりうるからです。

むしろデメリットや理解度感も正直に書いた、等身大のブログ発信こそ読者の共感を呼びます。

常にホットな話題があるわけでなくても、リアリティと情報精査に真摯な記事が長く信頼されます。

小規模ブログにとっては業界のリーダー的専門っぽさよりも現実的で手の届きやすい提案をする方が、むしろ弱者や忙しい人に響くこともあります。

ブログで誤情報を書いてしまってもブランド力アップできる対応方法

どれだけ注意しても、ブログの誤情報を完全にゼロにするのは難しいものです。

大切なのは「その後の対応」。適切なリアクションを取れば、むしろ信頼を高めるチャンスに変えられます。

間違えた情報をどう修正すべきか?悩んだらお読みください。

5-1 コメントや反論への誠実なリアクション術

誤情報を指摘されたとき、最初の反応がその後の印象を大きく左右します。感情的な反発や無視は逆効果。

SNSやコメント欄では、短い言葉でも相手の気持ちを尊重する姿勢が大事です。

特に企業や店舗ブログの場合、「ご意見ありがとうございます。社内で確認のうえ対応いたします」といった返しは、批判を“炎上”ではなく“改善の糸口”に変えてくれます。

本当にそのクレームが間違いなのか即断できずにコメ主と対話の機会を設ける場合、相手次第でまた別なスキルが求められるので、ご注意を。

顧客の否定的なコメントを学びの機会として向き合うことが、長期的なブランド力につながります。単なる謝罪よりも、「改善につなげる意志」を示すことが鍵になるのです。

5-2 誤情報が広まった後の正しい謝罪方法

誤情報が実際に拡散してしまった場合は、スピード感と透明性がカギ。

謝罪文は長くなくて構いません。不手際を詫び、必要に応じて第三者の見解や監修を借り、再発防止の姿勢を明確にすれば、誤情報を“信頼回復の契機”に変えられます。

ささいな修正であれば、直接ブログをリライトするだけでOKでしょう。

お詫びと訂正

この度、当サイトの〇月〇日公開記事「[記事タイトル]」において、以下の誤りがございました。

【誤】[誤った内容]

【正】[正しい内容]

誤った情報をお伝えしたことで、ご迷惑やご心配をおかけしましたことを、心より深くお詫び申し上げます。

なお、当該箇所はすでに修正を完了しております。

今後は事実関係確認の体制をより強化し、読者の皆様のご期待に沿えるよう、再発防止に努めてまいります。

謝罪は恥ではなく、ブランドの誠実さを示す機会です。

5-3 誤情報の「訂正・リライト」方法

謝罪と同時に重要なのが「訂正・リライト」です。

誤情報をしれっと削除するだけでは“隠した”印象になる恐れがあります。本来は……😓

おすすめは、元のブログ記事を修正しつつ「〇月〇日:内容を一部訂正しました」と更新履歴を残すこと。

また、ただ修正するのではなく「どこが間違っていたか」「なぜ訂正に至ったのか」を簡単に添えると、同じ誤解を防ぐ効果もあります。SEOや集客の面でも、正しくリライトされた記事は長期的に信頼性の高い資産になります。

誤情報対応も、改善のための加筆や参考資料の挿入まで行えば、むしろ記事全体の価値が高まります。

ブログの誤情報で悩まない「自分の判断力」を磨こう

AIやファクトチェックどころか、書物や権威も万能ではありません。

ブログの誤情報は「誰かが決めたもの」に振り回されるのではなく、最終的に自分の頭で考え、判断することが大切です。

その判断を支えるのが、誠実さだけでなく「検証の習慣」や「第三者の視点」です。

誤情報を見ても迷うときはご相談を。

「調べても判断できない」「発信していいのか不安」

――そんな時は、一人で抱え込まず相談するのも方法の一つです。

私は有名SEO会社やノウハウは持っていないし学術機関でもありませんが、基礎的な統計・心理学知識や健康・医療情報の考察経験を活かして、“検証や考察が薄い発信”を診断し、より信頼されるコンテンツへ導くサポートもしています。

気軽に試せる「お試しコンサル」もありますので、「嘘をつきたくないけど自信が持てない…」という方は、ブログ発信診断・情報訂正依頼の目的でも、ぜひ活用してみてください。