「ブログって、どう差別化したらいいんだろう…?」

テーマは決めたのに記事の方向性がブレる、競合と似たような記事を書き写しているだけ。

おしゃれ感やキャラ作りに勤しんでしまう。

――そんな悩みに陥る初心者あるある。

ブログの差別化戦略に重要なのは、自分の視点や体験、伝え方の工夫を“読者と検索エンジンの両方”に伝わる形で設計することです。この記事では、

まで、段階的にわかりやすく解説しました。

ブログ初心者が差別化でよくある悩みの対処法

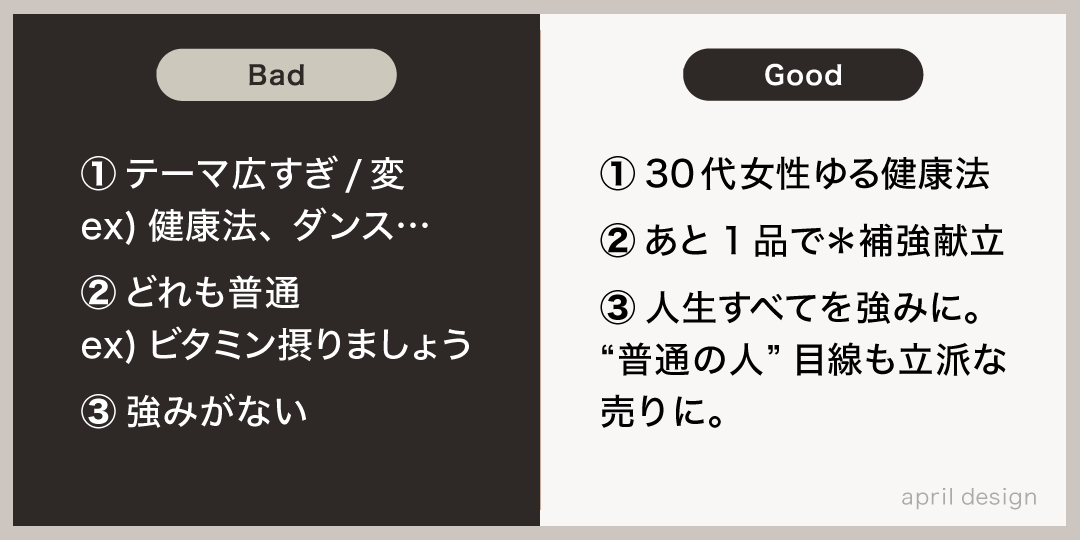

「テーマが決まらない」「強みがない」「頑張って書いているのに、どれも普通に見える」…ブログを始めたばかりの頃に誰もが一度はぶつかる“差別化の悩み”。

これ、ほんの少し視点や考え方の整理だけで、スッキリ解決できるんです。

ブログ初心者がよくつまずく3つのパターン別の対処法と考え方のヒントをご紹介。

自分の言葉で発信ができれば、読者にも「また読みたい!」と思ってもらえるようになりますよ。

パターン①:テーマが広すぎで決まらない・狭すぎ

ブログ初心者が直面しやすい悩みのひとつが「テーマが広すぎて決められない」ことです。

例えば「健康」や「奈良旅行」など漠然としたテーマだと、何を書けば良いか逆に迷ってしまいます。

この場合、まずは自分の関心・経験の中から「もう少し絞られた切り口」を選びましょう。

たとえば「30代男性向け都市型ランニング」や「週末×親子向け日帰り温泉」など、読者像を明確にして“守備範囲”を限定します。

すると発信内容にブレがなくなり、自分だけの色合いや視点も自然と出てきます。結果として、ターゲットが共感しやすく、リピーターも増えやすくなるのです。

ブログテーマやペルソナは変なふうに絞りすぎにもご注意ください。

パターン②:「どれも普通」で個性が出せない

「どれも普通に見える」と感じてしまう時、重要なのは“自分が感じて面白い視点”に注目すること。

テーマ自体はありふれていても、視点の取り方でオリジナルにできます。

たとえば、料理ブログであれば「冷凍食品を劇的にアレンジするレシピ」や「週に1回は一品だけ挑戦メニュー」など、普通の素材に自分の工夫やルールを加えることで、読者が同一視しやすい発信に。

記事ごとの切り口を意識しながら、自分の好奇心や悩みを出していくと、独自性が見えやすくなります。

また、「読者が求めているブログ記事の個性」は「尖った何か」ではなく単に「既存ライバルブログにないこと」である可能性も。

どんなに整った文章でも、既視感のある辞書のような記事では、惹かれません。

パターン③:「強みがない」と感じてしまう

「自分には特別な強みや実績が無いから差別化できない」と感じるのは、ブログ初心者によくある思い込みです。

実は人生のすべてが強みのタネ。

たとえば「超初心者とは違う」「子育てと仕事を両立」「地方に根ざした小さな事業」「趣味から得た豆知識」など、専門家ではない“普通の人”目線にも多大な価値があります。

大切なのは、“記事の魅せ方”ではなく、“自分の経験を、誰かの役に立てるような言葉に翻訳すること”。

まだ強みが見えづらくても、「これだけは伝えたい」や「このテーマは深めたい」などの理想や原動力、少しのリアルさがあれば、それが独自の視点になり、「コンテンツの存在価値」にもつながります。

ブログ初心者は全体の差別化要素から決めてみよう

「テーマは決めたのに、いまいち方向性が定まらない」

「自分のブログ、他とどう違うのか説明しづらい」

そんな悩みは、テーマとコンセプトを決め直すとグッと解消しやすいです。

ここでは、ブログ全体の軸選びと差別化の基本について、初心者にもわかりやすく解説します。

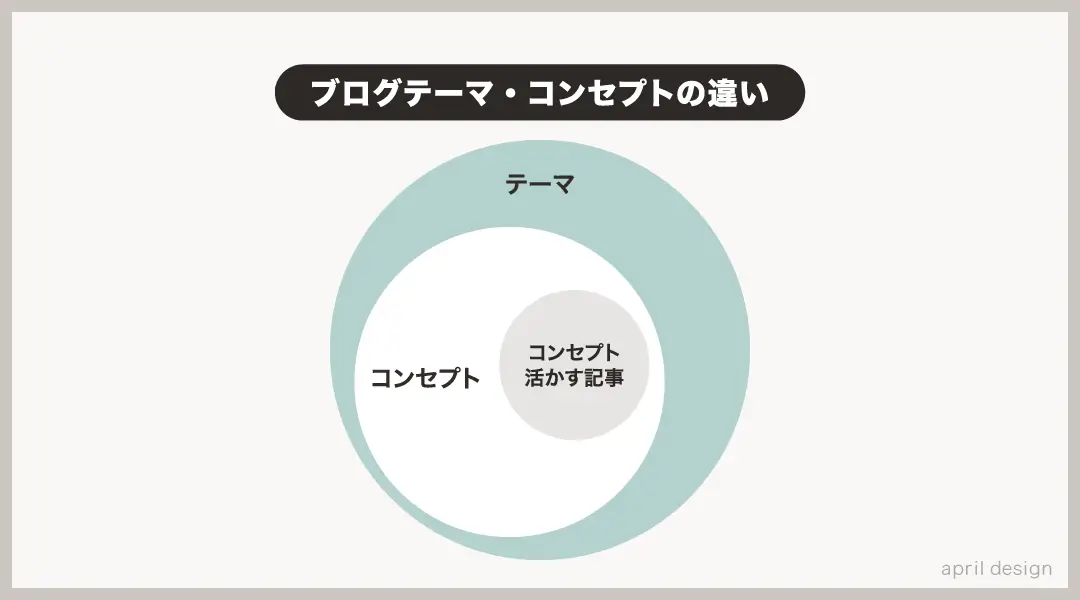

テーマとコンセプトを設計する

テーマとは「何について書くか」の領域、コンセプトとは「誰に・どんな価値をどう伝えるか」の軸のことです。

例えばテーマが「無添加生活」なら、コンセプトは「40代以上の主婦向けに“無理せず楽しく続けるテク”を届ける」。「テーマ」だけでは情報の範囲が広すぎるため、書く方向性がボヤけてしまいます。

まずは「ターゲット×伝え方」を具体化することで全体の流れが定まり、記事ごとの展開もしやすくなります。テーマとコンセプトを明確に線引きしておくことで、ブログ全体に一貫性が生まれるのです。

記事タイトルやカテゴリ設計、検索されやすいキーワード選定などSEO要素も決めやすく、好影響を与えます。

ブログ設計を差別化するテーマ・コンセプト 5Step

ブログを続けていく中で、「このメディアって〇〇が得意・良い!」と思われる発信には、ちゃんとした“設計”があります。

大雑把なジャンル選びだけで満足してしまうと、SEO対策上も大手企業との熾烈な競争に巻き込まれるため、市場選定は超重要です。

ここでは、自分の持ち味を活かしながら、差別化につながるテーマとコンセプトの決め方5つのステップをご紹介します。

読者の心に残るブログの方向性・設計図、いっしょに描いていきましょう。

- 「強み×読者×ニッチ」のポジショニング設計

- テーマ=「どんなジャンルで書くか」の選定

- フレームワーク

- “らしさ”を言語化して発信軸作り

- 「キャラ設定」で自爆してない?

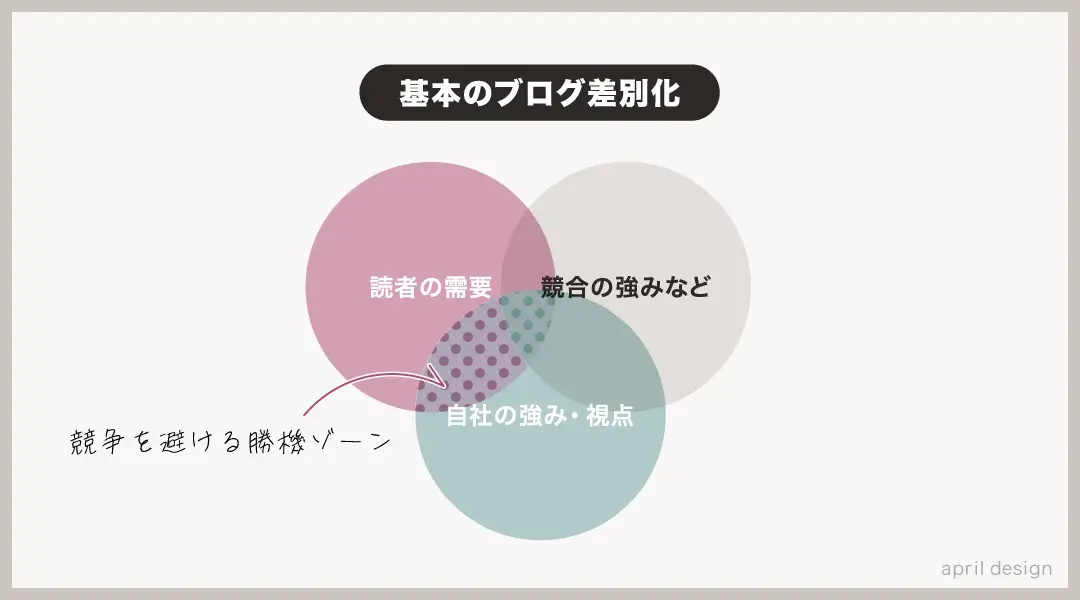

2-1 「強み×読者×ニッチ」のポジショニング設計

ブログの方向性を決めるうえで欠かせないのが、「強み」「読者」「ニッチ市場」を掛け合わせたポジショニングの設計です。

これは単なるテーマ選定ではなく、「自分にしか出せない価値」を明確にするための土台づくり。

- 自分の好き・得意・経験があることを洗い出す

- 「それを誰に役立てたいのか?」という読者像を具体化。

- 「競合が少ない、まだ飽和していないジャンルや切り口=ニッチ」を見つける。

たとえば「地方の40代、ママ+起業ノウハウ」「地方x社交ダンスx小柄」向けなど、3つを掛け合わせてポジショニングを決めることで、競合と差がつき、かつ自分も書き続けやすくなる領域を見つけられます。

(例えが微妙かも。)

これはいわば、自分のUSP(独自の売り)を設計するプロセス。

ポイントは、自分の価値観や経験を言語化し、それを読者視点に重ねることです。

「なぜこの人から学びたいと思われるのか?」という視点を持つことで、競合と明確に差がつき、かつ自分自身も長く書き続けやすいコンセプトが固まってきます。

初心者や隙間市場を狙うブログメディアにとっては掛け合わせ要素の選択が難しいです……。

2-2 テーマ=「どんなジャンルで書くか」ずらし選定で“勝てる市場”へ

人気ジャンルにあえて飛び込まず、自分が勝てる“ずらし領域”を狙いましょう。

例えば「旅行」ではなく「都心から電車1時間圏内の“日帰り穴場スポット”」に絞る、または「節約系」ではなく「都市部在住の一人暮らし男性向け、時短&健康重視レシピ」など、読者像まで明確にしたジャンルの“切り口”を工夫してニッチに特化すると、差別化しやすくなります。

「雑記ブログ vs. 特化ブログ」だけでなく、「どう特化するか」まで設計しよう。

例えば「マーケティング情報を発信します」だけなど、なんとなく広く書いてしまうと情報が分散しやすく、結果的に「どんなブログか分からない」と思われがち。

逆に、少しでもテーマを狭めたり、独自の切り口を工夫することで、自分らしい土俵ができ、安定した読者層がつくでしょう。

私も初期はそうでした。

コンセプトや記事の切り口に論理的な裏付けが欲しい時に、フレームワークの活用方法を調べてみてください。自分で視点整理できれば必須ではありません。

2-3 “らしさ”をコンセプトとして言語化して発信軸作り

コンセプトとは、自分と読者双方にとっての“らしさ”の橋渡しです。

言語化するには、まず「自分がなぜそのテーマに惹かれるのか?」「読者にどうなってほしいか?」を文章にする習慣を。

例えば「私の長い試行錯誤のおかげで初学者に伝えやすくなった強みがあるので、届けたい。」といったストーリーを軸にすると、感情や価値観がよく“伝わるコンセプト”ができます。

読者が共感する「個性」は、自分にとって当たり前すぎて気づきにくいもの。

だからこそ、自分の価値観・世界観をあえて言葉にして発信することが大切です。

そうして言語化された“芯”により、どんな記事を書いても軸がブレず、「この人っぽい」と感じてもらえる発信につながっていきます。

2-5 「キャラ設定」で自爆してない?

ブログの差別化と聞いて、やたらキャラ設定に走るのは要注意です!

それ、差別化ですらないかも……。

自分の個性や立場を「キャラや言葉遣い・文体」として言語化することは、ブログに統一感を生み、読者にあなたの顔を覚えてもらうために重要です。

しかし、以下の点に注意してください。

結局のところ、記事コンテンツそのものに独自性や深みがないままでは、どんなに魅力的なキャラも、やがて薄っぺらに感じられてしまうでしょう。

ブログのキャラ設定を見直しませんか?

記事の差別化に重要なのは”想い”の前にSEOと読者目線。

「読者に響く記事」と「検索で上位を取れる記事」。

実はこの2つ、似ているようで求められる要素は少し違います。

どちらかに偏ると、たとえ読者に共感されても検索には引っかからなかったり、逆にSEOで上位に出ても「内容が浅い」と感じられてしまうことも。

ここでは、読者にとっての「わかりやすさや腹落ち」と、Googleに評価されやすい“アルゴリズム的な工夫”という2つの差別化視点から、記事の伝え方を整理していきます。

3-1 読者が感じる「わかりやすさ・深さ・親しみ」

記事差別化では「見やすさ・読みやすさ」の基本がまず大事。

段落構成、見出し、図解や箇条書きなどの視覚要素を工夫し、読者が直感的に理解できるように整えます。

さらに、具体的な数字・事例、「競合記事では掴めなかったコツが明確になるような説明」を使って「深さ」を出し、「共感のエピソード・一言」で“親しみ”を演出。「他の記事と同じこと書いてても、読後感が全然違う」となれば、ファンやリピーターがつきやすいでしょう。

こうした3つのバランスを崩さなければ、SEO評価だけでなく、読者の滞在時間やリピート率も向上しやすくなります。

2 SEOで効く“アルゴリズム的差別化”の観点

ブログでSEO的に差をつけるには、狙うキーワードと記事の構造が大切です。

- 検索ボリュームと競合を調査して、狙える「ミドル~ロングテールキーワード」を選定。

- 見出し構成に「KW+ちょい深掘りの切り口」を入れて検索エンジンに明示的に伝えます。

- 画像の充実度も加点要素。テキトーなイメージでなく読者に役立つ図解やビジュアルを!

- 競合より検索意図を満たす

- 関連記事への内部リンクや表・リストなどの構造化コンテンツを取り入れることで、“Googleが評価しやすい記事”にできます。

結果、検索順位だけでなく読者にも読まれやすい記事に仕上がります。

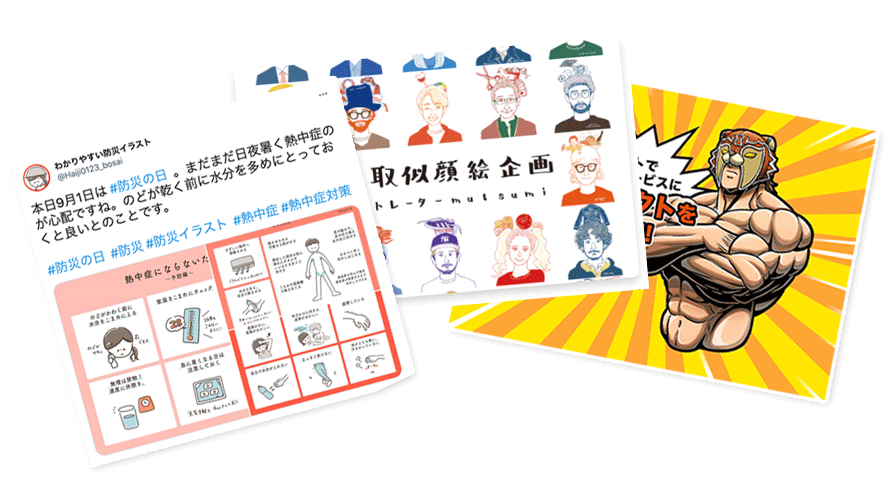

取材と企画で「一次コンテンツ」を書く

手垢のついた超初心者むけで辞書みたいなブログだけなら、多くの人が簡単に作れます。

そこで、自分しか持っていない“情報”を記事化すると、SEOでも高い評価を受けやすくなります。

具体的には「アンケート実施」「企業・専門家への取材」「イベント参加レポ」などによってオリジナルの内容を提供。

こうした一次体験・一次情報がある記事は、他のブログとの差が如実に出るほか、被リンク獲得やSNS拡散もしやすいです。

見出し設計にこだわる

独自性のある見出し設計は、Googleに伝わりやすい要素の一つです。そのため

といった点にこだわってみましょう。

……「競合ブログの見出し以上のアイデアが出ない」と困るかもしれませんが、流し読みをされても「他の記事にはないことが書かれていそう」と人間の読者にも期待値を上げられます。

E-E-A-T(権威性・信頼性など)に配慮

Googleが評価基準として掲げているE-E-E-A-T(権威性・専門性・経験・信頼性)要素を満たすようにも努めます。

「○○ジャンルに特化した専門的なサイト」、「論拠や経験」などの信頼のタネを、サイト設計や記事の中で明示しましょう。

3 記事中の”想い”の入れどころと危うさ

同じテーマの記事でも、「書き手の思い」がにじみ出ているものは、読者の心に残りやすく、選ばれやすくなります。

単に情報を並べるのではなく、「なぜこのテーマを書こうと思ったのか」「こんな人・状況に読んでほしい」といった背景や想いを言葉に乗せることが大切です。

たとえば、記事の冒頭で読者が「わかる!」と感じる共感フックを入れたり、結論部分でストレートな呼びかけを加えたりすることで、感情が伝わりやすくなります。ときには、自分の体験や葛藤を短くでも織り交ぜると、グッとリアリティが増します。

「想いの空回り」?文体真理教にご用心。

実は「言い方のキツさ」も「熱意不足」も、意外と届かない理由になりにくいんです。

何なら、“熱意があるからこそ”伝える工夫を怠ってしまうリスクの方が高いかもしれません。

例えば、「感動したから拡散します。これはすばらしい記事です。気づいてください!!!」のような想いだけで押し切ろうとすると、発信が怪しく見えがちでしょう。

「これ、本当に伝わってるかな?」の冷静な視点こそが、響く記事を作ります。

ブログの方向性が決まったら、“伝え方”も重要

“軸”としてのコンセプトが固まったら、次は“読者にどう伝えるか”が重要です。

伝わる言葉に落とし込む方法については、こちらの記事で詳しく解説しています。

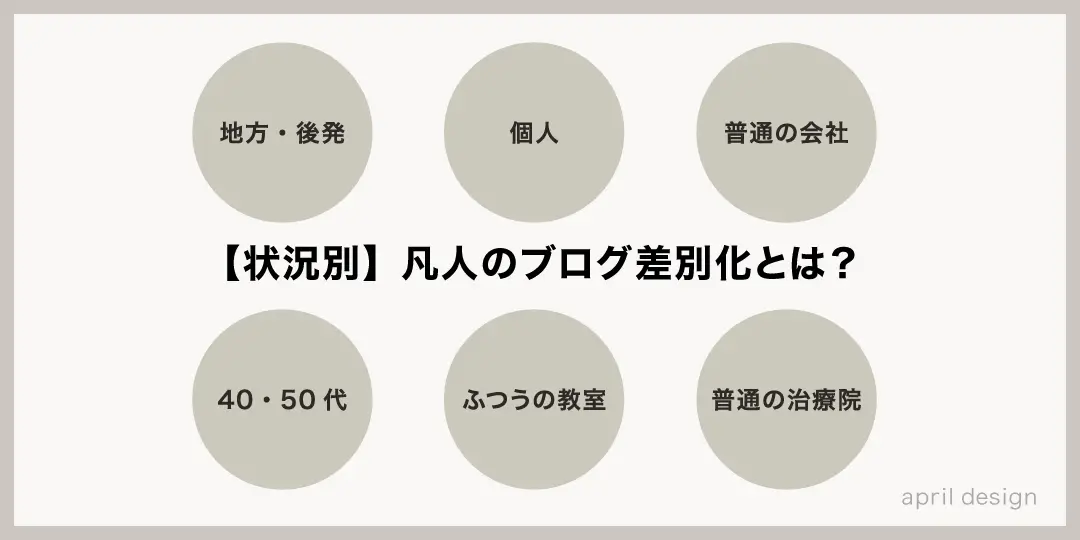

【業種・立場・状況別】凡人にもできるブログ差別化のヒント6型

「ブログの差別化って色々言われてるけど、実際、自分の立場や業種でどう考えたらいいのか分からない…」

「今さら個人ブログなんて、大手に勝てないでしょ」と感じている方へ。

ここでは、地方企業・個人フリーランス・治療院のように、それぞれの“今の自分の状況”に合わせた差別化のヒントをお伝えします。

有名人でもビジネス強者でもない方でも大丈夫。

具体例もたっぷり交えて、ムリなく自分の武器を見つけられるようにまとめました。

地方・後発企業・ビジネスにやさしい差別化

都市部に比べてリソースが限られがちな地方や、後発の企業・個人事業者こそ、「地域の強み」を活かす差別化が有効です。

たとえば、地元の人しか知らないリアルな一次情報を発信することで、信頼と独自性を両立できます。

具体的には「地域密着インタビュー」「地元企業の成功事例」「ローカルイベントでの奮闘記」などが代表的です。

また、観光資源や地域課題をビジネス視点で発信すれば、単なる情報提供を超えて、地域の魅力発信や課題解決に貢献する存在として認知されやすくなります。行政や地元企業との連携や応援も得やすくなるため、発信がそのままブランディングにもつながるのがポイントです。

「都会・大手にないからこそ光る価値」を言語化することで、後発でも十分に戦える土台が築けます。

個人/副業・フリーランスだから出せる差別化ポイント

個人・フリーランスブロガーや副業発信者にとっては、「素の自分」こそ最大の武器です。

を発信することで、読者との距離がぐっと縮まります。

たとえば、成功までの試行錯誤や失敗談、ちょっとした迷いも包み隠さず共有することで、共感や信頼が積み重なり、「この人から学びたい」と思ってもらえる“キャラ勝負”な差別化に。

これは治療家や教室の先生、一人社長といった職種にも共通する強みです。

リアリティある発信は、あなたの人柄そのものがブランドになる近道です。

普通の会社・商品の差がつく発信術

実績や肩書きで目立てなくても、「読者に伝わり、感謝される伝え方」は確実に存在します。

こうした地道な配慮こそ、派手な演出以上に息の長いリピーター読者を育てる差別化になります。

精神論だけでは差別化できない、自分の特徴が生きない…と感じる場合は、自分が

といった、一定枠内の選択肢だけでなく、

といった点も考えることで、差のつく視点になります。

40代・50代最大の強みは“人生経験”

40代・50代は仕事・子育て・人間関係など、豊富な経験を持っています。

その視点を活かして「気づきエピソード×結論+実践アドバイス」という構成の“知恵系記事”にすると、読者にとっても参考になる濃い情報源になります。

さらに、失敗から学んだことや、習慣化している知恵なども交えることで、経験者だからこそ書ける説得力が生まれ、“人生の先輩ブログ”のポジションを築くことができます。

例えば、遅咲き・再挑戦組でも、それを明言することで「自分のロールモデル」を探す少数派・弱者とつながりやすくなるでしょう。

発信後発組のダンス教室がとれる差別化視点

ブログで差別化したいのに、“技術自慢できないし、Youtubeでバズってる先生みたいな派手な演出も苦手”と、発信迷子なダンス教室も少なくないでしょう。

つい「今日はこんなレッスンがありました」「生徒さんが楽しそうでした」…そんな日記系の無難な投稿ばかりになっていませんか?

それだと読者の“検索意図”や“共感”には届きづらく、情報としても感情としても弱くなりがちです。

そこで大事なのは、「自分の教室の強み・誰かの役に立つ経験」として言語化すること。

たとえば…

といったテーマなら、「ダンス 初心者 不安」「大人 習い事 続かない」などの検索キーワードにもつながりやすく、共感も得やすいです。

「ブログは気持ちを書く場所」ではなく、誰かの背中を押す場所だと捉えること。それが、教室の差別化要素を伝える第一歩です。

治療院・接骨院の差別化視点

「肩こりストレッチ」「睡眠改善」など、人気テーマでありきたりな情報では、もはや検索にも引っかからず、SNSでもスルーされがち。

治療院の数も多い地域では、発信内容そのものに“その先生ならでは”の視点や深みがなければ、埋もれてしまいます。

施術理論や症状の無難な発信だけでなく、「なぜそのアプローチ・主張を選ぶのか」「どんな患者さんの生活を支えたいのか」「他院で解決していない顧客の疑問」といった視点を含めることで距離感が縮まり、検索意図や共感が満たしやすくなります。

たとえば…質問が的確なら、AIだけでも以下のような提案がすでに可能になってきました。

コンセプト例①:治療じゃなく“生活”を診る接骨院

「どこが痛いか」ではなく、「なぜ痛みが出る生活になっているか?」にフォーカス。

生活習慣・仕事・姿勢のクセなどを分析して、施術+生活アドバイスをセットで発信。

ブログでも「朝の動作で腰が痛む人へ」など実生活に根ざしたテーマで狙うと効果的。

コンセプト例②:スポーツ好きの先生が教える“動ける体づくり”

部活生や草野球・ランニングなどの社会人層に向けたケガ予防&体メンテ情報を発信。

「先生も野球好き」「自分も運動してる」という共通点が親近感になり、選ばれる理由に。

コンセプト例③:患者の“クセ”に寄り添う整体ログ

「治す」ではなく「クセと付き合う」というスタンス。

猫背でも肩の高さが左右で違っても、「それを否定せず、うまく使えるように導く」視点で、

患者の気持ちに寄り添える院として信頼されやすくなります。

差別化は“個性の深堀り”から始まる

同じ「肩こり改善」でも、考え方が言語化されているブログは、説得力・共感力が段違いです。

「何を書けばいいかわからない」と悩んでいるときほど、自分自身がどんな治療家でありたいのかを見つめ直すことが、発信の差別化につながります。

明日から使える!ブログ差別化アイデア&ネタの引き出し集

「小さな労力で、ブログ記事を差別化することはできない?」

という方に、比較的すぐ使えるブログの差別化アイデアをご紹介します。

残念ながら、見た目などは些細な問題なので表面的な対処法が十分な場合、別の解決がおすすめです。

1. 図解・写真・イラスト・アイキャッチ自作/外注で“わかりやすく”

読者は長文よりも、図や写真で直感的に理解できる情報を求めています。

特に複雑な手順や比較表、図解やビフォー・アフター写真を使うことで、記事全体の説得力もアップします。

フリー写真だらけにせず、自社ブログで独自の図解を入れるだけでもわかりやすくなり、差別化できます。

記事専用に合わせた使用例写真・イメージ画像や解説図を作るのがポイント。

Canvaなどの無料ツールでも質の高いビジュアルが作れるので、まずは「一記事1枚」から画像を意識してみましょう。

記事の第一印象を左右するアイキャッチやPRイラストは、オリジナリティとプロっぽさを両立できる強力なブランディング手段です。

質の高いイラストで、クリック率やリード率・イメージが大幅にアップすることも。

特にマンガ風のビジュアルは、タイトルヘッダーや図解などにも活用でき、BtoB含め幅広い世代に親しまれます。

2. 同ジャンル記事にはない“視点の切り口”を見つける

「競合と異なる」と感じる意見や要素も独自性の一つです。

競合記事を読むときは、“なかった視点”を探すクセをつけましょう。

たとえば「キャンプ×環境保護」「ダイエット×家族の習慣化」など、既存テーマに“掛け合わせ視点”を加えるだけで、新鮮な切り口が生まれます。

雑誌やSNS、専門書を参考に、自分なりの掛け合わせを試みれば、“一歩先”のブログが書けるはず。

「競合記事だと、⚫︎⚫︎な需要が満たされていないのでは?」などリサーチしていきましょう。SEO目線での差別化の一環にもなります。

(引用ツイートのようなリサーチでは、違いを見つけられていない状態です。)

取材や経験を強く打ち出すことが難しい場合にも、効果的な(そうせざるを得ないともいう)施策です。

3. 自分の体験・失敗談で「一次情報」化する

自分だけが持つ経験や失敗を記事にすると、それ自体が“オリジナルコンテンツ”になります。

たとえば起業失敗の原因や乗り越え方、自分が体感したコスト、時間配分、心の揺れ動きなど、“リアル情報”は読者の心に刺さります。数字や写真、日付などがあるとさらに説得力が増し、読者から「あなたの話が聞けてよかった」と感謝される可能性が高まります。

4. 他媒体(SNS・本・論文など)との横断比較で深みを出す

一つのテーマを多角的に扱うことで、ブログ記事に“深み”が出ます。

たとえばSNSの投稿傾向、専門書の理論、論文の裏付け、自分の経験を横断して比較すると、記事に説得力と新鮮さが加わります。また、引用元を明示することで信頼性も担保でき、読者にとって役立つ“学び深い記事”に仕上がります。

5. 特定の読者に語りかける「ラブレター式」記事

タイトルや導入文で「〇〇さんへ」と特定読者を呼びかけると、記事全体がパーソナルな印象になります。例えば「東京で子育て中のママさんへ」「〜で困っている方へ」という呼びかけをすると、対象が明確になり、文章も変わります。

こうした「あなたのために書いています」というスタイルは共感を生み、読者に“読まれた”実感を届ける効果があります。

参考にしたい!ブログ・メディアの差別化成功事例5タイプ

数あるブログやオウンドメディアの中でも、普通に終わらず「印象に残る」「また読みたくなる」と感じるメディアには、必ずと言っていいほど明確な“差別化の軸”があります。

- コンセプト勝負型:メディア全体の存在意義が明確で、発信の“軸”が一貫している。

- キャラ勝負型:媒体・運営者の人格や編集部カラーが前面に出ている

- ビジュアル型:写真・デザイン・表現の統一感で“らしさ”を演出。

- 専門性特化型:知識・信頼性で差別化。SEOに強い王道戦略。

- 一次体験・共感型:現地取材やユーザーのリアルな声で深みを出す。SEOにも有利。

- ライフスタイル提案型:読者の暮らしと密接に結びつく提案力が強み

ここでは、特に参考になる5つのタイプ別に、差別化に成功している実例をご紹介。

それぞれが

「差別化したいけど、どこを尖らせたらいいかわからない」

という方は、ぜひ各事例の“勝ち筋アイデア”を一度ご覧ください。

コンセプト勝負型:となりのカインズさん(DIY+ゆる系記事)

「となりのカインズさん」は事業である「DIY」をクスッと笑えるコンテンツに落とし込んだ、あきのこないメディア。

大手ホームセンター「カインズ」が運営するオウンドメディア。

“ホームセンターを遊び倒すメディア”をコンセプトにDIY・ライフハックといった実用ネタを軸にしながら、ゆるくてクスッと笑える独自の文体・切り口でファンを獲得。

実用性と遊び心のバランスが絶妙で、「カインズらしさ」という明確なコンセプトに基づいた企画力が光ります。

通常のSEO対策の発想とは異なる打ち出し方ですが、企業カラーと合えば、全然あり。

差別化ポイント

エンタメ科学(学び)xキャラ型:空想科学研究所

空想科学研究所さんは、「ヒーローやアニメの世界を“本気で科学する”」という、唯一無二の切り口で展開されるメディア。

元は書籍『空想科学読本』としてスタートし、現在はWebメディアやYouTubeでも展開。子どもから大人まで「科学って面白い!」と感じさせるキャラ×教養型コンテンツです。

主な特徴

差別化ポイント

専門性特化&ビジュアル型:昆虫写真図鑑 ムシミル

昆虫写真図鑑「ムシミル」はあ日本の昆虫に特化した個人運営の図鑑型ブログ。

ただの昆虫好きにとどまらず、写真の美しさ・情報の網羅性・ユーザー体験の作り込みで専門系メディアとして突出した完成度を誇ります。

強み①:ビジュアル&世界観の演出力

強み②:専門性と親しみやすさの両立

「専門的だけど、誰でも楽しめる」を実現した好例。

個人ブログでもここまでやれる!という意味で、中小規模の専門メディアの理想形とも言えます。

専門性x市場絞りx王道SEOxEC型「オーガニックサイエンスラボ」

オーガニックサイエンスラボは、マグネシウムの魅力や活用方法についての最新の情報を主に提供する、「マグネシウム」特化型健康ブログです。

ネットショップx健康系の基本的な市場選び、情報発信として参考になります。

もし「健康全般」という大きすぎるジャンルにせず、ショップ特性に応じたテーマ性が効いていますね。

ライフスタイル提案型:PECO(ペットウィズ)

犬や猫などペットとの暮らしを豊かにするための情報を届けるライフスタイルメディア。

しつけ・健康・癒し系など幅広いテーマを扱いつつ、「ペットは家族」という価値観に基づいた丁寧な編集方針が特徴です。

読者の日常に寄り添った“暮らし提案型としてファンの支持を集めています。

後発の中小ペットブログには直接参考しにくいかもしれません。

差別化ポイント

伸びないブログを“再構築”する立て直し戦略

SEOで戦うには「強み」や「専門性」が必要と言われがちですが、目立つだけが正解ではありません。

凡人だから差別化できない、というよりブログの個性について誤解や固定観念が邪魔しているかも。

を感じる初心者は、価値観の見直しタイミングです。

見直すべきはココ。迷走ブログの再構築ステップ

「おしゃれデザインで、うんちく語れば集客できる」と思っていたけど、現実はそう甘くない。

それは、「自分目線の思い込み(確証バイアス)」にハマっていたのかもしれません。

本当に成果を出したいなら、“思い込みのポジショニング”を捨てて、根本からブログを再構築する視点が必要です。

- Step1目的・読者・強みの「棚卸し」

「女性らしい世界観」や「すごそうな肩書き」など、理想像に寄せすぎると、実サービスと乖離します。

コンセプトと自サービスの繋がりをもう一度、読者目線で見直しましょう。

“ちゃんと選ばれる”ブログは、カッコよさより信頼と一致感、市場選びが軸になっています。 - Step2数字と事実から冷静に分析

PV数に落ち込むだけでなく、必要なキーワードで記事があるか?検索意図を満たせているか?など、質と量のバランスを見直しましょう。

アクセスがあればヒートマップツール等で「どこで読者が離脱しているか?」を確認するのも有効です。 - Step3思考と習慣をアップデートする

AIや他人の記事を「ただ真似る」では差別化になりません。

Googleに伝わるのは自分の言葉・構成・体験です。

記事構成を組む力や、検索意図をくみつつ自分の提案を出す意識を育てていきましょう。

差別化がぼやけたときの「立て直しワーク」

「キーワード選定して記事を書いているつもりだけど、どうも自分のブログが埋もれてしまう…」そんなときは、ポジショニングや競合との違いを見直すタイミングかもしれません。

以下のような問いをもとに、自分のブログが提供している“価値の切り口”を再点検してみましょう。

【まとめ】“あなたならではの視点”こそがブログ最大の差別化要素

ブログの差別化には、「コンセプトや価値観」などのブランディング寄りな要素と、「構成・検索意図・キーワード対応」といったSEO的な視点の両方が関わっています。

どちらか一方ではなく、“検索エンジンにも読者にも伝わるかたち”で、あなたの視点をどう表現するかがポイントです。

記事の切り口や構成、見出し設計、体験の言語化など、小さな選択の積み重ねこそが「あなたならではの差別化」になります。

競合に埋もれないブログへと育てるには、「自分にしか書けない」と胸を張れる記事を増やしていくこと。

今うまくいっていない人も、視点と戦略の再整理で、ブログの独自性は必ず立て直せます。