利用規約は、サービス提供者と利用者の間でルールを決め、トラブルを防ぐために欠かせないものです。

本記事では、利用規約の基本から作り方、同意画面の工夫まで、わかりやすく解説します。

「利用規約なんて誰も見ないし、他社サイトからコピペ、…もとい参考に作成しちゃえ😏」

いえ、規約も自社ホームページを守る、防御力。しっかり整備しましょう。

また、クレームを防ぐための注意点や炎上しない表現方法についても触れ、HP初心者からWeb担当者まで役立つ情報をWebデザイナー目線でまとめました。

ネットショップやWebサービス、企業サイト告知文のガイドラインに。

[広告つき記事]

利用規約とは何か?わかりやすく解説

利用規約とは、サービスや商品の提供において、利用者と提供者の間で定められる契約内容を記載したものです。

これには、利用条件や料金の支払い方法、禁止事項、免責事項などが含まれます。

利用規約を提示することで、利用者がサービスの条件を理解し、不測のトラブルを未然に防ぐことができます。特にインターネットサービスでは、利用規約が法律上の合意を明確にする役割を果たし、利用者保護と事業運営の信頼性向上に寄与します。

利用規約が求められる業種とサービス

利用規約は、特にオンラインプラットフォームやSNS、サブスクリプションサービスなど、多くの業種やサービスで求められます。

例えば、ネットショップでは返品・返金ポリシーや著作権に関する注意点を明記する必要があります。また、クラウドサービスやソフトウェアでは、データ保護や禁止事項を規定することが主流です。

中小企業や個人事業主も、利用規約を整備することで法的リスクを軽減できます。

利用規約と契約・約款の違い

利用規約、契約、約款はそれぞれ異なる意味を持つため、混同を避けるべきです。

利用規約は、サービス利用時のルールをまとめた文書で、利用者の同意を得ることで法的効力を持ちます。一方、契約は利用者と提供者の間で結ばれる正式な合意であり、特定の条件や取引に基づいて個別に締結されます。

約款は、保険や金融業界でよく使われる標準化された契約内容の集合体です。

利用規約はこれらに比べて柔軟性があり、企業がサービスを提供する上で、消費者保護とトラブル防止の両面で役立つのが特徴です。

利用規約の必要性と規約がない場合の影響

利用規約がない場合、事業者と利用者間でトラブルが発生した際に、法的リスクが高まります。

特にサービス内容や料金、返金条件が明記されていないと、利用者の誤解を招きやすいです。

例えば、ECサイトでの返品トラブルやSNSでの不適切な利用が原因で訴訟問題に発展するケースもあります。

また、利用規約は利用者に安心感を提供し、企業の信頼性を高める役割も果たします。

一方で、規約が曖昧だったり整備されていないと、企業イメージが悪化し、顧客離れにつながる恐れがあります。適切な利用規約を作成することで、円滑な事業運営を実現しましょう。

サイト利用規約は、法的に必要性はなく、全くなくても良いようです。

しかし、面倒な事態を減らせるなら制定しておきたいもの。

集客できない理由は規約のせい?

「新規集客や問い合わせが少ない」

商品にサービス、デザインやマーケティングにも注力したのに……、その原因は「利用規約」かもしれません。

マーケティング施策の成功には、「攻め」の集客だけでなく、「守り」の規約や条件設定の整備も重要です。

規約も立派な「武器」。規約作りを見直すことで、より効果的に販促できるでしょう。

利用規約の法的効力はどこまで?

利用規約には法的効力を持たせるための条件があり、満たさない場合、規約は無効とされるリスクがあります。

本章では、利用規約を法的に有効にするための注意点や、無効とされる場合の事例について解説します。

利用規約が有効となる条件と手続き

利用規約が法的に有効となるためには、いくつかの条件を満たす必要があります。

まず、利用規約が契約内容として明確に提示されていることが重要です。

具体的には、ホームページやアプリの画面にわかりやすく掲載し、利用者が内容を確認できる状態にする必要があります。

また、「利用規約に同意する」という意思表示を取得することも不可欠です。同意を得る方法として、チェックボックスや同意ボタンを設置する方法が一般的です。

さらに、規約の内容が法律に準拠していることが求められます。

特に消費者契約法や個人情報保護法に反する内容は無効とされる可能性があるため、慎重な作成と確認が必要です。

あらかじめ利用規約を契約内容とする旨を明記

利用規約が有効となるには、利用者に事前に規約内容を明示し、それを契約内容とする旨を示す必要があります。

例えば、サービス利用時に同意を得た記録を保持することが重要です。

また、規約が簡潔で利用者が理解しやすい形で提供されることも大切です。専門用語の多用や曖昧な表現は避けましょう。

この手続きが不十分だと、規約が契約内容とみなされず、紛争時に不利な結果を招く可能性があります。

改定方法と通知手段

利用規約の改定は事前に明記された手順に基づき行う必要があります。改定する際は、ユーザーに通知する手段を設け、一定期間の周知を行います。

例えば、メールでの通知や、サービス内のポップアップ画面で改定内容を表示する方法が一般的です。また、改定後の規約に対して再度同意を求めると、より法的リスクを回避できます。

透明性のある手続きが、好感度アップに。

規約無効の主張

利用規約が無効と主張されるケースは、消費者保護法に抵触する場合や、一方的に利用者に不利益を課す条項が含まれている場合です。

例えば、

規約が無効とされる可能性があります。

このため、規約作成時には法的基準にあった内容かを確認し、適切な同意手続きと周知を徹底する必要があります。

利用規約で事業者に有利すぎる条項を定めた場合、消費者契約法により無効となることがあります。

http://kondo-law.com/cms/?p=701

「一切の責任を負いません」は問題あり

「一切の責任を負いません」は万能じゃなく、法的に無効になることも。(消費者契約法)

利用規約を変更できる場合とその手順

サービスの運営状況や外部環境の変化に伴い、利用規約の改定が必要になったらどうするのか?

適切に行えば企業イメージの損失を抑え、利用者に公平な条件の更新が可能です。規約変更のタイミングとその具体的な手順について解説します。

よく見かける「本規約は予告なく変更されることがあります」という文言ですが、これだけで一方的な規約変更が常に許されるわけではありません。

法的には、事業者側がいつでも規約を変更できる権利を有する場合もありますが、特にユーザーに不利益を与える変更や重大な改定については、事前通知や同意取得が求められることが一般的です。

・「本規約は事前予告なく変更されます」こう宣言すれば「一方的な規約変更」もOK?

・http://www.it-houmu.com/archives/1508

規約変更すべきタイミング

利用規約を変更すべきタイミングは、法改正やサービス内容の変更が発生した場合、または想定外の利用状況が発生した場合です。例えば、

場合、それに合わせて規約を改定する必要があります。

利用規約を10年以上変更していない場合は、法律や業界の変化に対応できていない可能性が高いため、定期的な確認と更新を心がけてください。

規約変更のお知らせ 例文

以下は、利用規約改定時の通知例文です。規約を大幅に変えたい時のご参考に。

件名:利用規約改定のお知らせ

お客様各位

平素より弊社サービスをご利用いただき、誠にありがとうございます。この度、サービス向上の一環として利用規約を改定いたしました。

【主な変更点】

- 新しい機能に関する規定の追加

- 個人情報保護に関する項目の更新

- 支払い条件の見直し

改定後の規約は、こちらのリンクよりご確認いただけます。本規約は、〇〇年〇月〇日より適用されます。

お手数ですが、内容をご確認の上、ご理解賜りますようお願い申し上げます。

今後とも変わらぬご愛顧のほど、よろしくお願い申し上げます。

最低限用意したいサービス利用規約の作り方/書き方

サービス利用規約の作成は、事業運営に欠かせないステップで、最低限押さえておくべきポイントを理解する必要があります。

簡単で実用的な利用規約作成の手順を紹介します。

1 定めるべき主な利用規約条項一覧

以下は、利用規約に定めるべき主な条項の一覧です。これらを含むことで、利用者とのトラブルを防ぎ、サービスの信頼性を高めることができます。

- サービス/ショップの概要

- 利用条件

- 利用料金と支払い方法

- 知的財産権や禁止事項

- 利用規約違反者への対応策

- 免責事項

- サービスの変更、終了の断り書き

- 利用規約の変更方法や言及

- 個人情報保護と秘密保持に関する条項

- 損害賠償に関する事項

2 サービス/ショップの概要

サービスやショップの概要は、利用者が提供内容を正確に理解するために欠かせない項目です。

事業者名、所在地、連絡先、提供する商品やサービスの種類などを明記します。また、営業日や営業時間などの基本情報も含めると、利用者にとってわかりやすくなります。

例えば、ECサイトの場合は、取り扱う商品カテゴリや配送範囲などを詳細に記載することで、トラブルを防ぐことが可能です。サービスの信頼性向上のためにも、簡潔かつ正確な記述を心がけましょう。

3 サービス/ショップの利用条件

利用条件を明確に記載し、利用者と提供者双方のトラブルを軽減します。

- 利用できる対象者(年齢制限、国籍、資格要件など)

- サービス利用時に必要な登録や手続きの内容

- サービス利用の範囲や制限事項

- 未成年者による利用の可否や親権者同意の必要性

4 サービスの利用料金と支払い方法について

利用料金や支払い方法に関する疑問を解消するため、以下の内容を記載。

5 知的財産権や禁止事項

知的財産権や禁止事項を明確にすることで、利用者にルールを周知できます。

- サービスで使用されるコンテンツの著作権や商標権の扱い

- 利用者が投稿するコンテンツの取り扱い

- 禁止される行為(「〜したら参加禁止」など)

- 知的財産権侵害が認められた場合の対応策

ユーザー同士のトラブルについて

「ユーザー同士のトラブルは、ユーザー同士で解決してもらう」などの一文が定番です。

6 利用規約違反者への対応策

違反者への対応策を明確にすることで、サービス運営の信頼性を高めます。以下を記載すると良いでしょう。

7 免責事項

免責事項を記載することで、予期せぬリスクから事業者を保護します。

- サービスの利用結果に対する責任の限定(例:期待通りの成果が得られない場合)

- 技術的トラブルやシステム障害時の免責事項

- 外部リンク先や他社サービスに関する責任の否定

- 法律上免責が認められる範囲の明記

8 サービスの変更、終了の断り書き

サービス内容の変更や終了に関する事項です。

- サービス内容を変更する場合の基準や手順

- サービス終了時の通知方法と周知期間

- 利用料金に関する取り扱い(返金の可否など)

- 利用者の事前同意の必要性

9 利用規約の変更方法や言及

利用規約の改定が必要な場合、以下を明記するとスムーズです。

- 規約を変更する際の条件や基準

- 利用者への通知方法

- 改定後の規約が適用されるタイミング

- 変更内容に同意しない場合の利用者の対応手段

10 個人情報保護と秘密保持に関する条項

利用者の個人情報保護に関するルールを明確にするため、以下を記載。

- 個人情報の利用目的(例:サービス提供、マーケティング分析など)

- 情報の第三者提供に関する条件

- 情報管理方法(例:暗号化、アクセス制限など)

- 秘密保持の範囲と例外事項

- 情報漏洩時の対応策

サービス利用規約の例文・無料テンプレート

サービス利用規約を作成する際、具体的な例文やテンプレートを参考にすることで、効率よく質の高い規約を整備することが可能です。

個人事業主やネットショップ、さらにはフリー素材やスタートアップ企業向けのテンプレートなど、様々なニーズに応じた例文を紹介します。

1 個人事業主向け例文

個人事業主が利用規約を作成する際は、シンプルな規約がベストです。

- 事業者名、所在地、連絡先

- サービス内容と料金体系

- 支払い方法およびキャンセルポリシー

- 個人情報の取り扱いと秘密保持の規定

- トラブル時の解決方法や責任範囲の明記

2 フリー素材利用規約の書き方

フリー素材を配布する場合、利用者が安心して素材を使用できるよう、明確な利用規約を。

- 素材の利用範囲(商用利用の可否、編集の制限など)

- クレジット表記の要否

- 禁止事項(例:再配布、著作権侵害の用途など)

- 利用規約違反時の対応方法

- 責任範囲(素材使用に伴うトラブルへの免責事項)

3 ネットショップ向け例文

ネットショップでは、商品の購入や返品、支払いに関するルールを明確にすることが求められます。

- 商品の説明や価格表示に関する規定

- 注文方法および支払い方法

- 配送条件(送料、配送日数など)

- 返品・返金ポリシー

- 知的財産権や著作権に関する注意事項

4 スタートアップ企業向け例文

スタートアップ企業の利用規約は迅速な事業展開を目指すため、簡潔かつ包括的に。

- サービスの概要と目的

- 無料トライアルの条件(適用範囲や期間など)

- 有料プランの詳細および支払い条件

- ユーザー責任(サービスの適切な利用方法の明記)

- サービス終了時のデータ削除や保証に関する記載

5 SNS系Webサービス・企画向け

- 違法な投稿(コピペ/名誉/プライバシー侵害)を禁止して、事業者側が強制削除できるなど。

- 投稿コンテンツ(著作権はユーザー)を活用する予定なら、ユーザー投稿コンテンツの著作権を譲渡してもらうか、使用許諾について定めます。

1.ウェブサービスの継続、メンテナンスなどの必要な範囲内において、変更を許諾してもらうパターン

2.投稿者のコンテンツを、無償で、事業者が利用する許諾をとるパターン

3.投稿者コンテンツの著作権を事業者に譲渡してもらうパターン利用規約に(3)の条項を入れて炎上してしまった例があります。

事業者としては、(1)、(2)の条項が無難といえるでしょう。https://it-bengosi.com/blog/ec-web-kiyaku/

著作権について「とほほの著作権入門」でも解説されています。

古い情報ながら、基本の考え方を知るメリットは大です。

一般的なホームページの「引用・転載について」規約の書き方は「転載、引用について | More Access! More Fun!」を参考に作成いただくのが手軽です。

当サイトも使わせていただいています。

CDやグッズなら、破損や耐久性の言及なども要りますね。

6 利用規約を自動生成するChatGPTプロンプト

利用規約作成の効率化に、生成AIの活用も広がっています。ChatGPTを利用したプロンプト作成の例をご用意しました。

「ECサイトの利用規約を作成したい。返品ポリシー、配送条件、支払い方法を明記した内容を生成してください。」

生成した内容の法的チェックや専門家による監修を組み合わせ、正確性と信頼性を確保するとベターです。

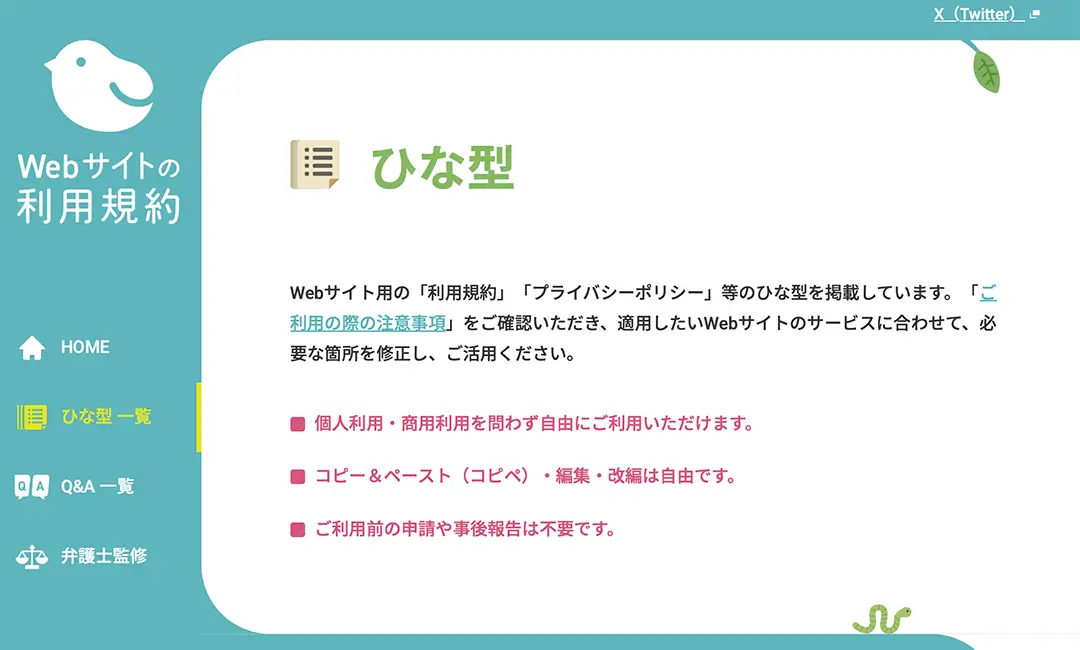

7 免責事項・利用規約例文や作成ツール集

無料のテンプレート提供サービスをピックアップしました。

- 同意書・承諾書の書き方・例文・文例 様式・書式・フォーマット 雛形(ひな形) テンプレート(ワード Word)(基本)12

- 利用規約・プライバシーポリシーの適切な同意の取り方を弁護士が解説

:「この利用規約に同意して送信する」「メルマガ配信希望・希望しない」のやり方。

利用規約の適切な同意画面・ボタンの記述や見せ方

利用規約への同意を取得する際、適切な同意画面やボタンの設計は法的有効性を確保するだけでなく、ユーザー体験の向上にも繋がります。

同意画面の文言やボタン設置のポイントとは?

1 同意取得の画面構成とUIデザイン例

利用規約の同意取得画面を設計する際は、ユーザーが規約を簡単に確認でき、同意しやすい構成にすることが重要です。以下の要素を押さえましょう。

- 利用規約全文へのリンクを分かりやすい位置に配置

- スクロール後に「同意します」ボタンをアクティブにする仕組み

- モバイル端末でも読みやすい文字サイズと行間

- 同意取得の進捗がわかるデザイン(例:チェックボックスや進行バー)

2 利用規約同意ボタンの適切な設置方法

同意ボタンの設置は法的有効性を確保するうえで重要です。

- 「同意します」や「規約に同意する」の明確な文言を使用

- ボタンを目立たせるデザイン(色やサイズで強調)

- 同意ボタンの近くに利用規約のリンクを配置

また、誤クリックを防ぐため、確認ダイアログを追加する工夫をすることも。

ワードプレスのフォームに「規約同意」のチェックボックスを付けるには、コンタクトフォームプラグインで

- 最後の質問部分にチェックボックスのフォーム要素を追加

- 「規約に同意する」といった文言を入れる

- 必須項目として設定

ざっとですが、この手順でメジャーなコンタクトフォームなら作成できるかと。

3 「利用規約に同意したものとみなします」表示の危険性

「みなし同意」とは、例えば「本サービスを利用することで、利用規約に同意したものとみなします」や「利用者から特段の異議がない限り、規約に同意したとみなします」といった表現を利用規約に含める形式を指します。

しかしこれらは慎重に検討すべきです。

改正民法に基づく定型約款の適用条件を満たしていない場合、「規約に同意していない」と主張されたり、規約が無効となるリスクが考えられます。また、利用者にとって不透明で不満や不信感を招きやすいのも問題です。

そのため、利用規約への同意は明確に取得することが推奨されます。

4 「同意します」チェックボックスは必須ではない

利用規約への同意取得において、必ずしも「同意します」チェックボックスが必要なわけではありません。

ただし、代わりに規約の内容を利用者に適切に提示し、同意を確認できる仕組みは必要です。

例えば、利用規約を契約内容としても兼用すると明示するようにします。

チェックボックスをつけるかどうかは、そのフォームの内容や事情に合わせて決めましょう。

5 利用規約に同意しないとどうなる?

利用規約に同意しない場合、サービスの提供を受けられないケースが一般的です。これは、利用規約がサービス提供の前提となる契約の一部を構成しているからです。

同意が得られない場合、以下のような措置が取られることが多いです。

規約への同意を得られない場合は運営上のリスク軽減のため、利用を許可しない判断が妥当とされます。

ただし、規約の内容が過度に一方的だと、同意しない利用者が多発しうるため、内容のバランスにも配慮を。

サービス利用規約を作成する際の注意点

利用規約を作成する際には、法律に基づいた正確な記述が求められるだけでなく、利用者にわかりやすく伝える工夫も重要です。

テンプレート利用時の注意点や広告表現との関連性、また弁護士への相談が必要なケースについて解説します。

1 無料テンプレートの注意点【コピペ禁止?】

利用規約を作るとき、無料テンプレートや他社のWebサイト内の規約をそのままコピペして使っていませんか?

それらは便利で参考にいいですが、あくまで「一般的な内容」や「他社の事情」に基づくものです。

自社のサービスや実情に合っていないと、混乱やクレームの原因になることも。

規約は、「自社サービスの強みをどう守れるか」「安心感をどう伝えるか」を意識して作ることが大事です。

無料テンプレートを利用する場合でも安易なコピペに頼らず、自分たちに合った規約を作りましょう!

2 広告表現と利用規約の関連性

広告表現と利用規約の整合性は、利用者とのトラブルを防ぐうえで非常に重要です。

例えば、広告で「返品無料」を強調している場合、利用規約にも返品ポリシーを明確に記載しなければ、誤解を招きます。

また、「絶対に安全」「必ず稼げる」などの誇大広告は、法律で禁止されているだけでなく、利用規約においてもその期待を裏切る記載があれば、クレームや訴訟リスクに注意しなければいけません。

広告表現と利用規約を一致させ、惑わせない利用規約を作りましょう。

3 定期購入通販(ネットショップ)規約事項の注意点

ネットショップで【トライアル製品→定期購入】の販売体制をとっているECオーナー様に。

特商法は2017年12月1日に改正され、定期購入ECについて、広告内に定期商品であることの明記、料金総額、定期購入の契約期間などの取引内容の詳細を、わかりやすく表示するように規定している。定期購入の通販・ECで相次ぐ特商法違反による行政処分、なにが問題?

https://netshop.impress.co.jp/node/7124

4 分からないことは弁護士へ相談

利用規約の作成において、法律や契約内容の解釈に不明点があれば、弁護士に相談がおすすめです。

特に以下のケースでは、専門家の助言が必要です。

- 複雑なサービス内容を規約に反映したい場合

- 国際取引や外国法が関わる場合

- ユーザー間取引が発生するプラットフォーム運営の場合

弁護士への相談は初期費用が発生するものの、トラブル発生時のコストやリスクを大幅に削減する投資と考えられます。

5 定期的に利用規約を見直す

利用規約は一度作成して終わりではなく、定期的に見直すことが重要です。

ビジネスの拡大やユーザーからのフィードバックやトラブルが発生した場合などは、速やかな改定を検討しましょう。

利用規約違反が発生した場合の対応策や制裁

利用規約違反が発生した場合、事業者は迅速かつ適切な対応を取ることが理想です。

良質な顧客への優遇、減点方式のペナルティをうまく使い分ければ、より有効かもしれません。

顧客「数」の維持だけではなく、安心できる規約を作成することで良質な顧客を引きとめ、長期的な集客にもつなげます。

違反者へのペナルティ設定例や炎上を防ぐ利用規約作成のポイント、そしてクレーム対応体制の構築方法について解説します。

違反者へのペナルティの段階別条件設定例

利用規約違反者への対応は、公平性と透明性を重視した段階的なペナルティ設定が効果的です。以下は一般的な段階例です。

- 警告の発行

初回の軽微な違反については、メールや通知で警告を行い、ルールを再確認してもらいます。 - ポイントなど優遇条件の剥奪

部分的に機能制限し、言葉による警告より、緊張感を伝えます。

SNSのシャドウバンやいいね制限もこれ。 - 一時的なサービス利用停止

重大な違反や繰り返しの違反には、一定期間の利用停止措置を取ります。 - アカウントの削除・強制退会

不正利用や悪質な行為が確認された場合、アカウント削除や永久退会措置を行います。この場合、利用規約に再登録拒否の条件を明記しておくと有効です。 - 法的措置の検討

損害が発生した場合、損害賠償請求や法的措置を講じる旨を規約に記載し、違反者に通知します。

段階的な対応は、利用者に適切な機会を与えつつ、サービスの秩序を保つ手段として有効です。

悪い規約違反の制裁は法律で裁ける?

規約違反のペナルティが、サービス側の好き放題だったら、法律で争えるのでしょうか。

「【ゲーム×法律】ゲームの利用規約違反で制裁、どこまで許される?」によると、

- 原則は有効。

- 一定の場合には無効。サービス次第では「違約金額の制限」を定める消費者契約法の適用などもあり。

【ゲーム×法律】ゲームの利用規約違反で制裁、どこまで許される?

と、一部の内容に関しては該当する法律もあるようですね。

とはいえ、作る段階でなるべくフェアな規約にしましょう。

炎上しない利用規約を作るコツ

炎上を防ぐためには、利用規約を利用者にとって公平で理解しやすいものにすることが重要です。

利用規約は多くの人に受け入れられるコミュニケーションルールになるよう気をつけてください。

1 ユーザー目線の規約作り

利用規約を作成する際、単に法的条件を満たせば、どんな規約の作り方でもいい訳はありません。

利用者の心情に配慮せず、曖昧な表現や過剰な権利主張を盛り込むと、不要な誤解や不満に悩まされる原因となります。

Webサイト閉鎖、サービス見直し…など怖い事例も。

例えば、キャンペーンの条件が不明確なせいで「含まれると思った」「こう解釈した」といった主張を受け、揉めるケースも珍しくありません。

また、行き過ぎた義務付けや不公平な条件(例:過大な違約金など)は、いくらユーザーが形式上は同意していても、法的に無効とされるリスクがあります。

規約作りでは、「お客様にとってのメリットもわかりやすく伝える」工夫を心掛けましょう。

利用者目線でトラブルを防ぎつつ誠実さのアピールを。

2 丁寧な文章表現を

文字フォントが小さすぎ・薄すぎ、見辛いレイアウトは「書いててもわからない」と主張されてしまう可能性も。法的にはグレーでも、ユーザーには悪印象です。

また、「初心者(初回)限定セール」のように、条件制限をかける時には、ルールや厳格度を添えてください。

3 規約で炎上やトラブルが起きたら?

法的に「錯誤による無効」と判断し、販売しないとことも可能とのこと。

一部の通販会社は、「出荷した時点の通知をもって契約成立」という規約を作ることで、リスク回避できているとのことでした。https://netshop.impress.co.jp/node/383

トラブル時の相談先まとめ

利用規約の策定や運用トラブルが発生した時に使えそうな相談先をまとめておきます。

4 クレーム対応の体制構築方法

利用規約違反やサービスに対するクレームが発生した場合、迅速かつ誠実な対応が求められます。

以下のステップを参考に、体制を構築しましょう。

- クレーム受付窓口の設置

利用者が簡単に連絡できるメールフォームやチャット機能を用意します。 - 事実確認の徹底

クレーム内容を丁寧にヒアリングし、事実関係を整理・記録します。感情的な対応は避け、冷静に対処しましょう。 - 解決策の提示

問題に応じた代替案や補償内容を提示します。極力、事前に用意した対応マニュアルを活用すると効率的です。 - 社内共有と改善策の実施

クレーム内容を分析し、同様の問題を防ぐための改善策を講じ、サービス品質向上に活かします。

5 コロナや感染症対策の規約を撤廃

コロナや感染症対策の規約、イベント参加・入店拒否のルールやマナー喚起、まだやってませんか?

最初からマスク着用は必須じゃなく、効果どころか逆効果も多いことも明白でした。

「マスク非着用による入店拒否」の妥当性がないに等しい点をご理解ください。

こんなことでも、お客様を逃しているかもしれないんです…。

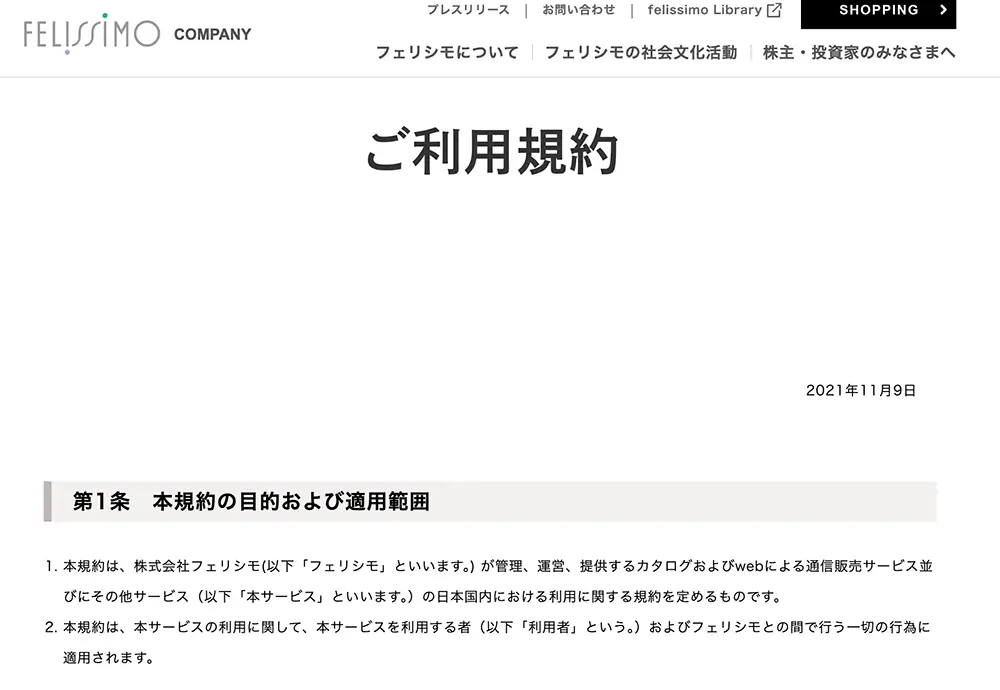

見やすく魅力的な利用規約のデザイン例 3種類

利用規約のデザインは、ただ情報を載せるだけではなく、見やすさやブランドの世界観を表現する工夫をすればお客様により喜ばれます。

シンプルな基本形からリッチなデザイン、図解を活用した親しみやすい形式まで、3種類の例をご紹介。

基本のページ型利用規約

フェリシモの利用規約はシンプルな基本形。

変更しやすく、ページが軽いので、テキスト中心のこの書き方はさまざままな業種のホームページで採用されています。

リッチなデザインページ型利用規約

レトロ印刷 利用規約「お支払い方法」はページ型にイラストをつけたり、ヘッダー背景まわりをかわいくデザインし、視覚的な世界観を他ページと一貫させています。

一目でこのホームページ内の1ページだとわかり、ブランディングが強いです。

図解豊富で親しみやすい記事型規約

デザインACさまの利用規約「禁止事項」は、ブログ記事になっており、図解やイラストをふんだんに使うことでとっつきやすく、理解しやすい配慮がなされています。

これなら、長文の規約を読む気がしない人でも最後まで確認してしまいそうですね!👏

Webサイト規約関係の法律一覧

Webサイト運営に関わる法律は、多くの事業者に適用されるものから特定の条件下で必要となるものまで、さまざまな種類があります。

特定商取引法

特定商取引法は、通信販売(ネットショップ)や訪問販売、電話勧誘販売などに適用される法律で、消費者トラブルの防止が目的です。

Webサイトでは、販売業者の名称や住所、返品条件などを明記する必要があります。また、注文が成立した際には、契約内容を確認できる書面やメールを送る義務がある点も重要です。

違反が認められた場合には、業務改善指示や業務停止命令といった行政処分の対象となります。

電子契約法

電子契約法は、インターネット上での契約成立や解除に関するルールを定めています。

たとえば、購入ボタンをクリックすることで契約が成立する仕組みが一般的ですが、消費者が誤操作した場合には、一定条件のもとで契約解除が可能です。

この法律は消費者を保護し、公正な取引を実現することを目的としています。

個人情報保護法

個人情報保護法は、顧客データの取り扱いについて事業者が守るべきルールを定めた法律です。

たとえば、顧客の氏名や住所の収集は利用目的を事前に明示し、同意を得たり、収集したデータを第三者に提供する場合には、追加の同意を得るか、法的な根拠を示す必要があります。

不適切な管理が発覚すると罰則が科されることがあります。

著作権法

特にユーザー投稿型サービスなどは、投稿者の著作権の扱いを明示しておくのがいいでしょう。

特定電子メール法

特定電子メール法は、迷惑メールの送信を防ぐために設けられた法律です。

メールマガジンなどを送信する際には、受信者の事前同意を得ることが義務付けられています。

具体的には、購入フォームに「サンプルショップからのメールマガジンを受信する」というチェックボックスを設置し、ユーザーの選択が必要です。

また、送信元の情報や配信停止方法を明記することも必須です。

電子商取引及び情報財取引等に関する準則

「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」は、電子商取引やデジタルコンテンツ取引におけるトラブルを防ぐ指針です。

特に契約の成立時期やデータの瑕疵(欠陥)の責任範囲などが定められています。

法律ではないものの、事業者が遵守すべき基準として広く活用され、取引の透明性や信頼性を高める役割を果たしています。

クーリングオフ

基本的に一旦成立した契約は一方的に解除できませんが、訪問販売や電話勧誘、マルチ商法などは、不適切な判断で契約してしまうケースも多いです。そこで、契約後一定期間内で、無条件で契約解除できる制度を設けています。

強い利用規約作成で、HP運営の防御力を向上させよう

利用規約は、事業者と利用者を守る重要な役割を果たします。本記事では、利用規約の法的効力や必要性、違反時の対応策まで幅広く解説しました。

適切な利用規約を作成することで、トラブルを防ぎ、利用者との信頼関係を築けます。また、定期的な見直しや更新を通じて、時代やサービスに合った内容を維持することも重要です。

利用規約はただの「書類」ではなく、健全な運営の基盤。

丁寧に規約を整備し、より安心して利用できるサービスに向上させましょう。